礼堂里安静得能听见黑呢地毯吸住脚步的声音,白菊花一朵朵,排队的人从门口拐到台阶外,风不大却有凉意

一位拄着拐杖的87岁老教授挨着人群慢慢往前,抬手扶了扶胸前的校徽

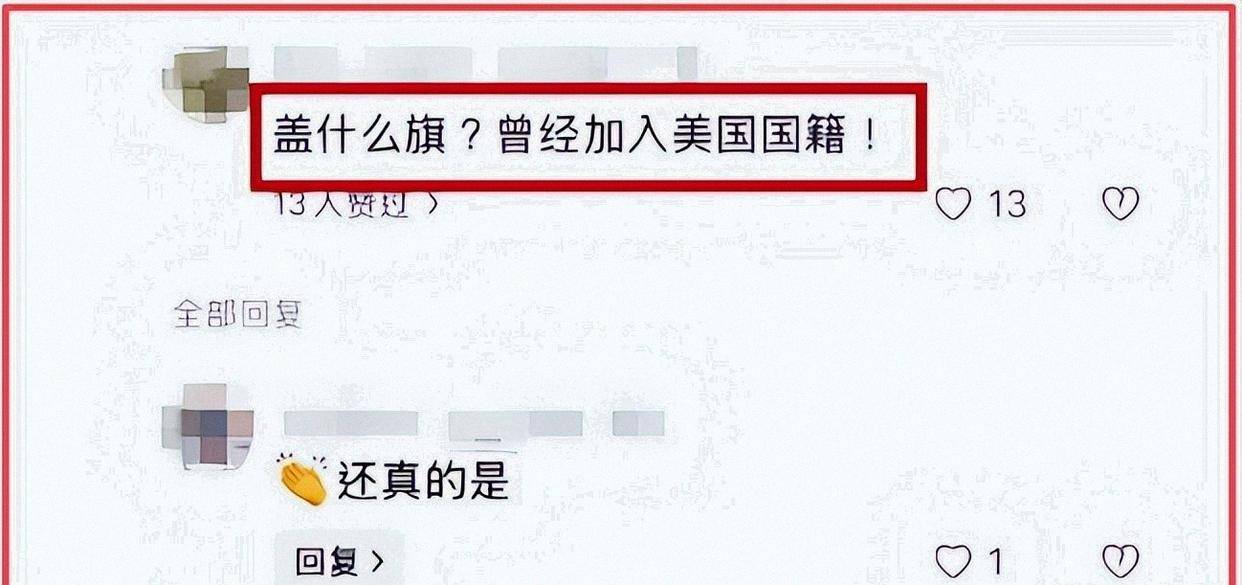

就在这样的场景里,“盖什么旗”的质问在手机屏上跳出来,说白了,刺耳得让人不适

这不是争夺话语权的问题,而是对一个国家级科学家基本礼仪的尊重

有权威规则明确,对作出杰出贡献的人士逝世,遗体可以覆盖五星红旗,这在此前的公开条文里已经写得清清楚楚

有人抓着“1964年加入美国籍”不放,忽略了时间线和现实情境,也忽略了后来最关键的一步

杨振宁在2015年恢复中国籍,身份与贡献不容抹黑

他1945年赴美留学,之后长期受限于美国政策,曾出现“取得博士以上学位的华裔不得返回中国”的明令,回国路被一堵墙死死挡住

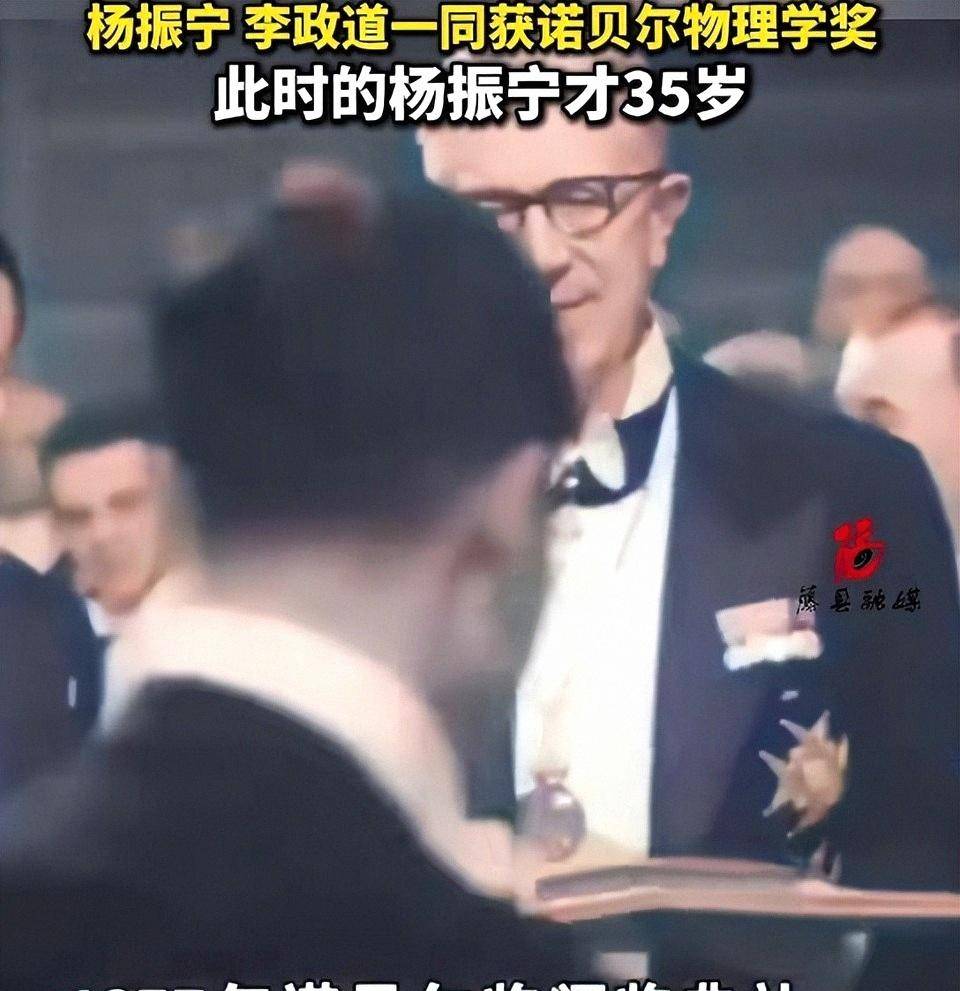

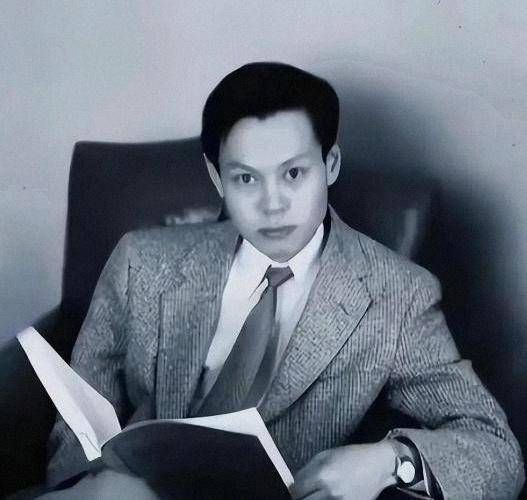

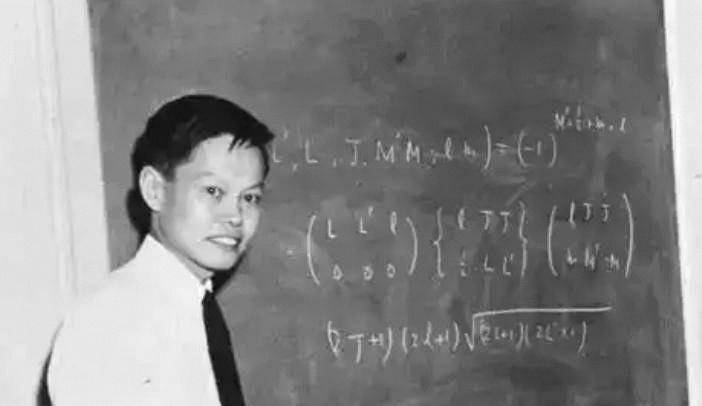

他拿起研究当作替代,把思乡和报国的念头藏在公式和实验里,1957年获得诺贝尔物理学奖,用13个月的速度打破该奖史上最快获奖纪录

那是他最“被需要”的时刻,也是最难脱身的时刻

有人问他为什么会在1964年走到加入美国籍这一步,他在生前多次回应过自己的心境

“加入美国籍是痛苦的决定,父亲临终未原谅”

这句话沉甸甸,背后是制度的硬邦邦的现实,也是子女对父亲的愧意

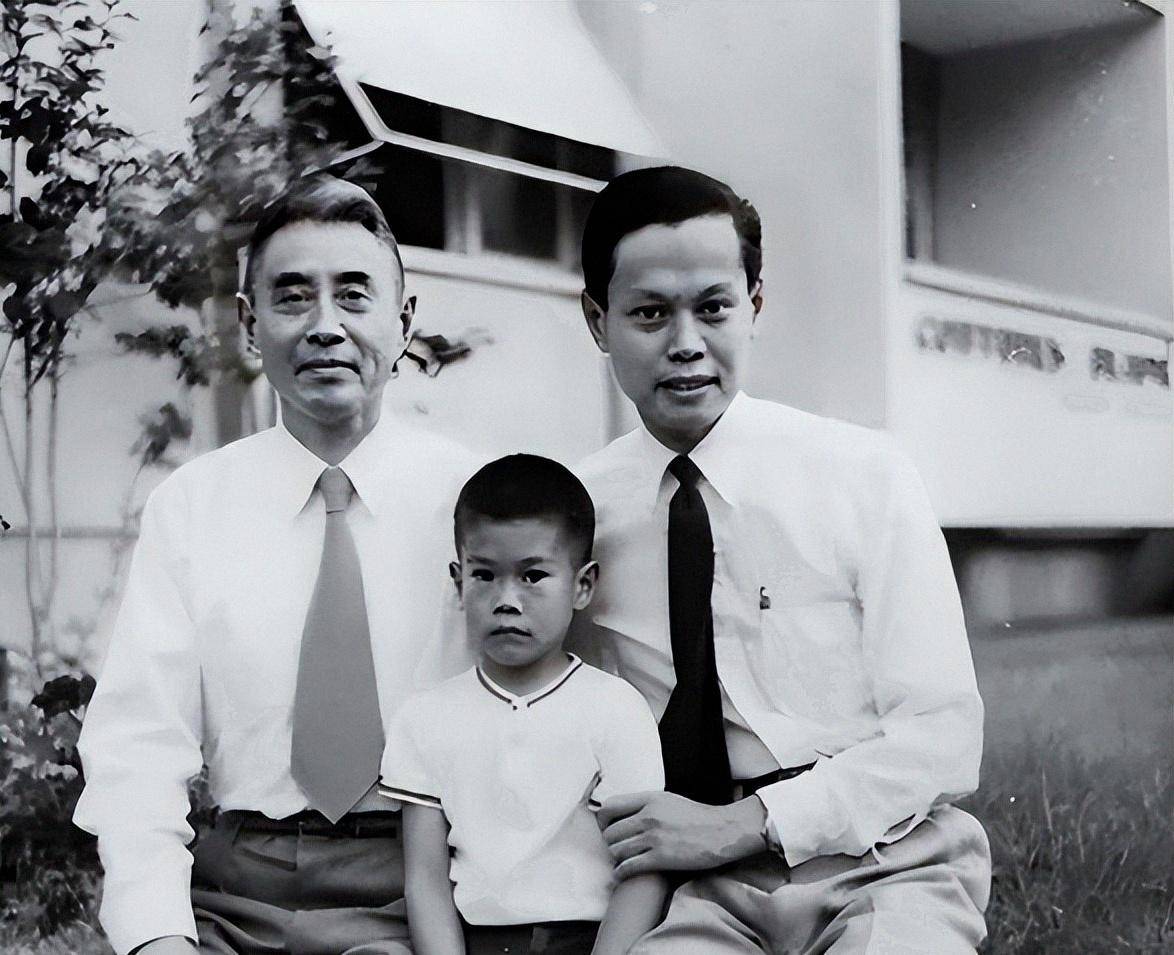

进入八十年代后期,他几乎每年都往返中国,1986年在香港长期停留,1996年主持组建清华大学高等研究中心,2003年回清华园定居,几乎就不再回美国,只在香港和北京两地奔波

直到2015年4月1日,他完成那一步,拿回中国籍,落了心

“恢复中国籍很高兴,身体里流着中华文化的血液”

这不是姿态,是选择

所以把国旗覆盖礼仪简单对齐“曾入美籍”等于抹掉一个人在几十年里持续的建设和回归

评价一个人的一生,最有说服力的仍是他留下的制度与人

清华的高等研究中心还在培养新人,许多年轻学者的研究路径,是他和同辈打下的路

更扎心的是,葬礼刚过去,关于他与妻子翁帆的婚姻,又被扯上台面

两个人1995年在汕头大学结缘,那时翁帆是一名接待的女大学生,后来她与杨振宁、与杜致礼都有书信往来

2003年杜致礼去世,隔年两人结婚,年龄差是事实,情感的生长也是事实

有人把它贴上“爷孙恋”“无缝衔接”的标签,忽略了人是会在相处里改变、在失去后对温暖有渴求

把爱情简化成标签,是对两个人最轻率的伤害

翁帆在公开采访里说过

“杨振宁给了我纯净的世界,婚姻无压力”

她还说

“爱是成全而非占有”

这些话听起来平常,却能解释她为什么愿意做许多默默的照顾

告别式那天,她眼睛肿得厉害,站在花圈之间,整个人像被时间猛地推了一把,少了言语,多了安静

然后更离谱的说法出现了,有女博主抛出“翁帆嫁杨振宁是完成国家任务”的论断,网上很快跟着起哄,掰扯来自家人的一句“女儿是为了…牺牲,很值得”

多位知情者反映,这句话原本指的是生活里的具体牺牲,比如照料年长伴侣、承担更多日常事务,被硬生生拐成“政治任务”

造谣“国家任务”的账号被平台永久禁言,说明网络边界并非摆设

和2021年“假消息宣称杨振宁逝世”的90天禁言相比,这一次的处置更重,也更明确

换句话说,当平台亮出尺度,公众也该看到什么是底线

官方规则明确:对作出杰出贡献的人士逝世,遗体可覆盖国旗

事实在那儿;

人也在那儿

比如八宝山礼堂里那一圈花、排队的老教授、沉默的年轻面孔,都是事实

我个人更在意的是,我们如何与一个科学家的晚年告别

不是把争议一刀切掉,而是把关键信息摆在前面:他曾因国际政治的铁门无法回国,他回来了,还把研究中心建在国内,长期为中国科教事业的人才培养出力

科学界与公众需要的是秩序与清朗,而不是在告别礼堂里拉扯偏见

互联网让讨论更容易,也让失礼更容易,这是我们共同要克制的地方

有人猜测这波质疑背后“有人刻意为之”,有业内人士提到这并不罕见,但目前没有确证

与其在阴影里打转,不如看向接下来可能发生的事:更多权威媒体是否会把国旗覆盖资格的规则解释得更透;

平台是否会针对名人诋毁言论做专项治理;

有关机构是否会再梳理杨振宁对国家的贡献,让讨论回到可核的事实

愿逝者安宁,愿讨论回到事实

在我看来,最重要的是保留一个社会的基本温度

送别的时候,尽量别让家属听见刀尖一样的话

这场告别,应该只属于科学家的成就、同行的敬意、亲人的思念

至于我们能做什么,很简单:先把情绪按住,把证据摆出来,把影响讲清楚,再发言

当礼仪被遵守、事实被看见,争议自然会缩到应有的大小

让我们给这位中国科学院院士、诺贝尔奖得主,一个体面而安静的夜

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏